【萃英记忆】夏佳文:一生做好一件事——兰州大学“核学科建设与人才培养六十周年”系列访谈之四

时间:2015年2月4日16:00

地点:中科院兰州近物所夏佳文办公室

人物:夏佳文

访谈人:王秋林

摄影:梁振林

文字整理:陈闻歌 贾天聪

难忘的大学时光

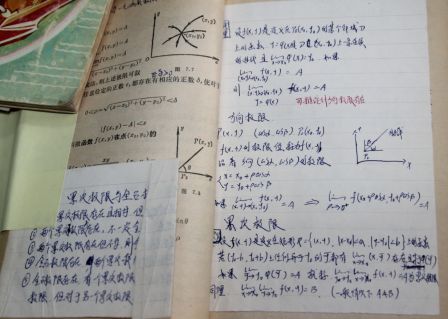

大学期间的学习笔记

大学期间摄于兰大图书馆前

在兰州大学读本科期间,现物系的老师对我的教育,对我后来的科研起了决定性作用。当时我们上基础课《高等数学》,最开始没有辅导老师。记得我们系的副系主任杨亚天老师,是现物系我认为非常优秀的一位老师,那时亲自担任我们的辅导员,辅导《高等数学》。因为当时《高等数学》课是一个大课,几百人一起上课,没办法跟授课老师做具体交流,主要还是跟辅导老师做交流。当时杨亚天老师给我们的启示就是——非常细致,不会漏掉每一个细节。

我的本科毕业论文是孙别和老师指导的。他给我的印象让我触动很大,至今难忘,也可以说影响到我这一生的科研工作。他在坐标纸上画图,没有用直尺,随手画了一条线,跟我用直尺画的基本是一样的,画得特别工整、整齐,包括图的标注,非常清楚、干净。这给我留下一个印象——作为科研工作者,干什么事情都要把它搞得很清楚,不要那么凌乱。并且感觉孙老师的专业功底很深。这是他给我的一个很深的印象。

我觉得,当时现物系的教育方法,是很适合于核物理或者从事核技术应用方面的。设置的课程和教学方法都适合培养这方面人才,它的课程和教育方法,不管是毕业以后继续从事核物理基础研究,还是到核电站,从事核技术应用,或者到医院从事放疗工作,我认为都是非常合适的。

记得当时我们在现物系上实验课,做实验之前要写预习报告,实验的时候要做记录,实验之后要写实验报告。这三个步骤是绝不可少的,并且是非常认真的。可是现在有些高校的本科生教育,我看这些方面非常缺乏。学生面试的时候,我问,你在大学里面做过哪些实验?实验的名称是什么?他刚刚大学毕业,就记不得了,名字说不出来。我说,你说不出实验的名字,那么总共做过多少次实验?他也说不清楚。咱们现在每次做实验,运行、调试加速器,做笔记,他记不下来,他没有这个习惯。这也是我现在担忧的问题。所以说,我现在不管到哪儿,都会把我当年的调束笔记,做研究生时候的笔记或者写论文时候的那些手稿,找出来让他们看。我说当时我怎么做的,你们照此做就行了。

大学期间与羽毛球队队友合影

我们那个时候,也就是粉碎了“四人帮”之后,追求的社会价值跟现在不一样。那个时候追求的是“60分万岁”。在大学里面,也没有去追求什么学习成绩,从来都没有追求过。所以大学毕业之后,没有几个人上研究生。在我们班,除了班上三个学生是推荐上研究生的之外,另外只有一两个考上研究生的,大部分都是直接去工作了。对我们来说,就有一个自由发展阶段。那个时候,在学习上我倒觉得自己不怎么样,但羽毛球水平还比较高(笑)。我们在班上组了一个队,拿了学校羽毛球比赛的冠军。现物系作为一个小系,体育项目在全校拿冠军很不容易。

当初很注重基础教育,还有基本实验技能的训练。我感觉近年来很多高校对学生科研实验方面的基础训练不够。为什么呢?本科生教育,问题出在就业。就业的一个价值观以及它的追求分数、学习成绩这么一个价值观。他们没有注重基本的一个训练,尤其是创造力的训练,只注重学习知识,不注重创造力训练或基本实验技能的训练。

我现在从事的科研工作和兰大现物系的专业学习基本上是属于同一个专业。因为重离子加速器是为原子核实验服务的,是原子核实验研究的一个平台。我还是在原子核领域这个大范畴里工作。当时在学校学的那些课程基本上都能用得上,比如说四大力学,除了量子力学之外,理论力学,里面的分析力学、相空间、哈密顿量等一些概念性的知识,是加速器必须用的。当年学的线性代数,数理方法,热力学也是必须要用的,原子物理知识,核物理知识,也是搞加速器必须要用的。尤其是电动力学,是非常重要的。我的一个学生马力祯,也是教授,他也带了一批学生。他说在他的学生中流传着我在兰大上学时用过的一本书,叫《电动力学》。我说你赶紧把那本书给我找回来。他不说我还不知道到哪儿去了。他那些学生也在看那本书,那上面肯定还有我写写画画的一些东西。

我的关于重离子加速器的第一本笔记也找到了。当时的一些思路、发展过程、基础知识、理论的储备,都在那上面记得清清楚楚。好像找出来之后就被咱们所办(注:中国科学院近物所)发现,就拿去复制了一本,然后把原件也拿走保留起来。将来如果要了解这个大科学工程,它是一个最原始的历史资料。

严谨细致的科研风格源自老师们的影响

我1987年从兰大现物系毕业后,被保送到中科院近物所攻读加速器专业研究生学位。研究生阶段第一年到北大上基础课,遇到了两位老师,他们改变了我,奠定了我这一生的科研基础。

第一位是陈佳洱老师。陈老师给我们讲加速器物理,他当时已经是北大副校长,虽然很忙,但仍坚持每周给我们上两节课。教学方法可以说与众不同。他上课的方式是:让每个学生自己讲一节课,可以任意发挥。因为当时没有现成的课本,只是给一个题目然后自己查资料,这样无形中就培养了学生的科研能力,就是调研、总结、任意创造,激发了我们的创新力。也就在那个时候我得到了一个科研的基本训练。

当时集中起来上课的有中科院近物所、北大、清华、原子能科学所、21基地等一些与核物理加速器相关专业的学生。我的加速器这门课陈先生给了我95分,是所有学生中最高的,他认为我的那节课做得很好。他给我们上课,我有时就想知道他对专业的一些细节了解得怎么样,有一次我还给他发难,然后他给我一讲,让我觉得非常心服口服。后来发现,他把非常细节的东西非常工整地记在本子上,写得密密麻麻的,很多、很仔细。所以,从那时候开始,我就跟着他学会了非常详细地做笔记的习惯。当时用铅笔写,直到现在我的笔记基本也都是用铅笔写的。按道理来说,做实验用铅笔写,不合规范。但用铅笔写便于修正,写错了可以改。所以我就养成了这样一个习惯。

另一位老师是我的博士生导师、原子能科学院的谢羲老师。谢羲老师当时受聘于北大给我们讲电动力学。说来奇怪,我从小学到大学从来没有哪门课得过100分,但是读研究生的时候,我的电动力学考试得了100分。有这么多学生,各个单位的学生集中在一块儿上课。可能谢羲老师想,怎么这么多学生就你得100分呢?为此他还专门到近物所来讲学,来了两次,专门来考察我。这些是我后来知道的。考察了以后,他非要收我当他的博士生。当时近物所还没有博士点,既没有博士点也没有博士生导师,而他当时已经是教育部第一批博士生导师了。从那之后我就成了他的学生。我从他那儿学到的是严谨细致。我写第一篇学术论文,他给我改了十几遍。跟写作文一样,一个方格写一个字,一个逗号要占一个方格。一句话一句话地改,一个词语一个词语地改,不能多一个字也不能少一个字。改完以后他跟我说,我给你改了这么多遍,你以后就知道怎么写论文了。先写中文,再写英文,也是这么改。所以我后来带学生也是这样。比如我的学生何源,现在是一个大工程ADS的负责人,他的第一篇论文我给他改了25遍。我对他说,你以后带学生也就以此类推。

谢羲老师对我的科研风格形成的影响还有一点,他教导我无论是写科技论文还是做科技报告,必须要给人以美的感觉。不能写了让人家看不懂或让人家看了很头疼,作报告也不能让人家觉得不舒服,听起来很厌烦,否则说得不好听点就是谋财害命。他的定义就是这样的。他说中国人有句古话,一寸光阴一寸金。你如果浪费了人家的时间,你是不是谋财害命呢?所以从此以后,我也是这样教学生:文章通篇一定要干干净净,写出来要漂亮,要通俗易懂。再深奥的理论,只要是上过大学的或者是高中毕业的人都应该能听懂,才能算数;否则人家听不懂,是不是就是谋财害命。现在我带学生也是这样一个风格。这是我读博士研究生时的一个主要印象。

重离子加速器的成功研制与应用前景

1992年,博士论文做完了。我的博士生导师是两位,一位是魏宝文老师,他是我们研究所加速器专业的老师,另一位就是谢羲老师。我是他们两位合带的。魏老师当时是中国科学院兰州分院的院长。有一天他把我叫到办公室对我说,你看,我的老师杨澄中先生(注:中科院近物所的创始人,核科技界尊称“英杨”,以区别于“法杨”杨承宗)做了第一代大工程,就是在“一五”计划期间,那个小的回旋加速器(SFC),这代回旋加速器为我国氢弹、原子弹的爆炸是做出贡献的,因为当时有些基本的数据,是在这个加速器上测的。我(魏老师)这一代建立了一台非常大的分离扇回旋加速器(SSC),那是在“七五”计划期间,这个加速器的规模在全世界也不多,只有5至6台,在亚洲也只有2台,一个是日本理化所的一台,另一个就是我们这一台。当时这台加速器是在1988年建成,这就奠定了近代物理研究所开展重离子核物理的一个基础。这么一个工程让一个研究所的科研领域在一个方向上持续了20年。他说,到你们这一代,你们想想近物所的未来是什么?我就花了几个月时间去调研,然后提出了一个建议,在这两台回旋加速器,这两代大工程的基础之上,增建重离子冷却储存环的计划。重离子冷却储存环,就是“兰州冷却储存环”的概念,从1992年就开始提出来了。也就是在1992年之后的整整20年,我也就干了这么一件事,就建了这个兰州冷却储存环。从1992年开始概念性设计、研究,一直到2000年开工,做了将近8年的科研工作。到2008年建成,8年的建造时间。直到2012年,又进行性能改进、提高,做了很多物理工作,然后才通过了发改委的评估。2012年也获得了国家科技进步二等奖。整整20年,这是一个周期。这三代大科学工程,每隔20年,将我国的重离子加速器加速的重离子的能量提高一个量级。也就是从“一五”时期的小回旋加速器,可以将碳离子加速到每核子10兆电子伏;到我的老师那辈建立的大回旋加速器,可以将碳离子加速到每核子100兆电子伏;到我这辈建立的冷却储存环,可以将碳离子加速到每核子1000兆电子伏。以此类推下去的话,我就跟我的学生说,看看你们20年后能不能把重离子再提高一个量级。

1992年我在做概念性设计的时候,有个梦想,就是造一台重离子加速器,在世界上要占有一席之地。因为当时国家财力有限,做不到世界第一,至少要在亚洲做个第一。20年后这个愿望实现了。我们现在重离子加速器在全亚洲超过了日本,成为了最高能量的重离子加速器,排名第一,在世界上排名第四。2002年之后到现在,积累了一定经验,为我国未来重离子加速器的发展进行了一些谋划、布局。我们现在得到国家科技领导小组批准了,国务院批准了一个“十二五“的大科学工程,耗资15个亿,但是兰州现在这个园区已经放不下了,我们准备放到别处。这个加速器将把重离子在原来冷却储存环的基础上再提高一个量级,建成后,从流强上将会是世界第一。从这几代大科学工程来看,在这个领域,“一五”时期我们是求拥有;“七五”时期我老师这一辈,是紧跟世界科技前沿;到“九五”时期我这一辈,冷却储存环这辈,基本上跟世界上能达到同步,并驾齐驱,至少是位于前五。然后再过20年,就是我的下一辈,应该做到引领世界。差不多是按照这么一个步伐来发展。

除此之外,我指的是在科学的前沿上,最近几年,咱们重离子加速器服务于社会,这也是非常有意义的。第一个是做重离子治癌,就是将重离子加速器小型化、专用化,在医院推广。重离子治癌有它独特的优势,将是造福于癌症病人的一个非常好的手段。

重离子在生物、材料、农业、核科学、核能等方面的应用很广泛。所以要发展小型化重离子加速器,为国计民生服务,这是我的下一个目标。两个极端,一个是大型加速器,服务于科学的前沿;一个是小型化,服务于社会,这就是我的又一个梦想。过几天有单位要来找我,他们也是在国家“十二五”立了项目,也批准了。他们想建一个小型的重离子加速器,比我们那个治癌的还小,可以说是微型的。因为我们那个治癌的要56米,而他们这个只要30米,主要是为空间研究服务。我就想造更小型的,把他们这个当作第一台,我们帮他做。这些就是我从兰州大学毕业后科研工作的一个过程。

我从1987年大学毕业到现在已经28年了。概括起来,我这一生基本上就做了一件事。接下来我想再做一两件事。一个是重离子加速器小型化;另一个就是带领我的团队做一个更大型的加速器。当然我的机会很好,一生当中可以做两三件事确实也不容易。我也跟我的学生说,一生当中做好一件事就足够了。

“创造力是最重要的”

兰大培养出来的学生比较实在,容易去干具体的事情,能够坐得下来,能够脚踏实地。我们兰大的传统还保持着,这是值得欣慰的地方。但是要培养更杰出的人才,我觉得还是要注重两点:一个是要培养基本的技能,科研实验的基本技能;另一个就是训练、培养学生的创造力。就要让他们自己去想问题,去解决问题。因为知识是学不够的,永远也学不够。习总书记在去年两院院士大会上有一个讲话,引用法国作家雨果的一个名言,大意是:你学习别人的东西、前人的东西是很容易的,创造发明要比学习难上百倍、千倍。创造力是最重要的,要培养学生的创造力。这也算是我对我们核学院的一个建议吧。

对兰大核学院的建议还有两点:第一,核学院办学还是要以加强科研为导向,以科研的实验、实践活动来培养学生。首先要做的是把中子发生器建成,出束,让它做实验,在这些科研活动中培养学生,不管是培养本科生还是研究生。中子发生器如果做好了在全国也是很有特色的,它是一个很好的科研平台。第二,随着现在社会的需求,我希望在兰大核学院,以核学院为主、联合医学院设立一个核医学专业。这是一个非常有前景的发展方向。但学医学的不懂得核物理,核医学专业大部分的知识需要核科学而不是医学,所以我认为应以核学院为主设立这个专业。如果兰大核学院设立了这个专业,将来也是一个新的发展阶段。

“要会做、能做小事情,做具体事情”

对学弟学妹们的建议是:在学校学习知识,学习前人的知识不是最重要的;学会创造才是第一重要的;要有做实际具体工作的基本技能,才是最重要的。对研究生、本科生和职工的教育,我都说要能够做具体的事情。我对人才的定义很简单。什么叫人才?要会、要能做小事情,做具体事情的人才是人才。并不是说你是研究生、博士生、教授、研究员甚至院士就是人才。不是的,因为你是研究生、博士生,只能说你具备做一些科研工作的能力,并不代表你就会做。教授,研究员,院士,那也只能说是对你过去工作的一个肯定而已,并不能代表你以后就能有新的创造发明。为什么说要能做小事情,做具体事情很重要呢?因为,在这个世界上,再伟大的计划,再伟大的科学工程,它都要分解成一个一个具体的小事情来做。小事情集合起来才是大事情。所以说如果你小事情都不会做,你说你会做大事情,那是谁也不会相信的。所以我现在对每个学生、青年职工就是这样训练、教育的。至少要在本科生阶段进行这方面的教育,要学会干小事情。

另外,在本科生阶段还要进行挫折教育。这个挫折教育不知道怎么做。因为现在来的这些年轻人普遍性的有一个问题,我认为就是心理上出了问题,很多很多。所以,不管是职工、学生还是一些下属,还有周围的同事,我会经常跟他们谈心,做一些心理疏导工作。

我们这个加速器是24小时运行,长年累月都是一直开着的。它有这么一个便利条件。我现在的学生,我都安排到中控室,待上三个月。待上三个月我就知道他有没有这方面的前途。菁英班的学生来实习,我也是让他们待在中控室,先熏陶一下。他要调试加速器,运行加速器,做物理试验。对搞加速器物理的人,它就是一个实验过程。中控室是一个各类人群、老师汇聚的地方,也是学术讨论的地方。你在那里待久了,人也熟悉了,事情也就熟悉了。否则你待在办公室半年见不着人,跟你坐在宿舍、图书馆看书没有区别。实习的学生,如果待在宿舍里,跟待在学校没什么区别。我还有个要求,比如,如果实习一个月,至少要求他值一个大夜班(晚上12点到早晨8点),体会一下。

有一个大学校长讲得很好,我特别同意他的观点。他说现在的大学毕业生找工作难。为什么难呢?实际上是想找一个安逸的、收入又高的工作,当然难!又想收入高,又不想干活,又想安逸,当然这样的工作难找。实际上社会需要的岗位多的是,只是不愿意去而已。都想挤在北京、上海等大城市;西藏等边远地区和基层不愿意去。现在有一个很大的问题,就我们国家来说,制造业是一个国家的基础,但是年轻人都不愿意去干。所以我认为是价值取向出了问题。基础都没有,何谈工业强盛,实业兴国更不可能。必须是要靠农民去种粮食,工人去搞加工,搞一线的工作才行。

王:请您在留言簿上留言。

夏:我写的字不好看。(写:)“要学会做小事,做具体事。夏佳文 2015.2.4.”

王:谢谢夏院士。

【人物简介】

夏佳文,生于1964年7月,重庆涪陵人,研究员,博士生导师,中国工程院院士。

1987年毕业于兰州大学现代物理系原子核物理专业,获学士学位;1990年获中科院近代物理研究所加速器物理及技术专业硕士学位;1993年获中科院高能物理研究所加速器物理及技术专业博士学位。1990年至今,在中科院近代物理研究所从事加速器物理及工程工作。其中,作为访问学者多次赴日本理化学研究所(RIKEN)、德国重离子研究中心(GSI)、美国布鲁克海文国家实验室(BNL)进行合作研究。1998年入选中科院百人计划,1999年获国务院政府特殊津贴,2002年被评为中科院百人计划优秀入选者,2003获国家杰出青年科学基金。1998年至2008年任国家‘九五’重大科学工程“兰州重离子加速器冷却储存环(HIRFL-CSR)”总工程师。2013年当选中国工程院院士。现担任中科院近代物理研究所副所长,兰州重离子加速器国家实验室副主任,中国首台国产化“重离子肿瘤治疗专用装置”工程总工程师。

来源:档案馆