【萃英记忆】吴王锁:“核以道和”——兰州大学“核学科建设与人才培养六十周年”系列访谈之一

编者按:今年是兰州大学核学科建设与人才培养六十周年。兰州大学核科学与技术学院的前身为兰州大学现代物理系,相关学科(原子核物理,放射化学)筹建于1955年8月,是我国高校最早设立的核科学与技术类专业高级专门人才培养和科学研究基地之一,伴随着我国核事业从无到有及“两弹一星”的辉煌成就已经走过了六十年。回顾六十年的发展历程,几代兰大核学人扎根西部,励志报国,面对艰难险阻,自强不息、百折不挠;面对机遇和挑战,锐意进取、奋发图强。六十年来,作为我国最早的核专业人才培养基地之一,兰州大学从未中断核学科建设与人才培养。兰大核学人秉承“核以道和”的理念,自强不息,独树一帜,形成了鲜明的办学特色,培养了大批的栋梁之才。3000多名毕业生中,走出了中国科学院院士1名,中国工程院院士1名,国家杰出青年基金获得者9名,人事部千人计划学者2人,教育部长江学者奖励计划2人,中国科学院“百人计划”15名,以及大批涉核企、事业单位或部门重要岗位的科研、技术与管理骨干,硕果累累,桃李芬芳,为我国国防及国民经济建设做出了应有的贡献。

2014年以来,档案馆“萃英记忆工程”已采访核学院多位教师、干部和校友,相关访谈录将陆续整理成篇,以飨读者。

时 间:2015年1月26日15:00

地 点:核学院院长办公室

人 物:吴王锁

访谈人:王秋林

摄 像:红叶

文字整理:陈闻歌 祁苗

王:吴老师,您好。档案馆正在开展“萃英记忆工程”的工作,就是以录音录像的形式记录兰大建设发展的经历。今年是兰州大学核学科建设与人才培养60周年,请您介绍一下兰大核学科建设与人才培养的情况。

吴:好。我主要讲以下几个方面。

一、核学院的历史沿革、现状与展望

【学院概况】我们的起点是1955年筹办现代物理系,1958年第一届招生,到1965年,南开大学的核物理和放射化学两个专业整体搬迁并入。南开大学搬迁过来就跟我们的医学院合并是一样的,就是当时南开大学的老师、学生、仪器设备、图书资料整个搬迁过来。现在是核科学与技术学院。我们是全国首批有博士学位授权点和硕士学位授权点的学院之一;有国家重点学科,就是粒子物理和原子核物理;有国家基金委特殊学科;有教育部特色专业;有甘肃省的核科学技术的人才培养基地等等。这是我们简单的历史沿革。

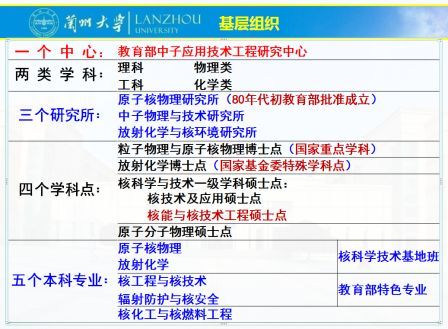

2015年3月,核学院党政领导班子成员合影

【学院近年的发展】学院现在的基层组织,我把它总结成“一二三四五”。一是我们有“一个中心”,就是“教育部中子应用技术工程研究中心”。二是我们有“两类学科”,这有两层含义,一层是我们学院现在有理科的专业,也有工科的专业;另一层就是我们本科的五个专业也可以分为物理类和化学类两大类学科。三是我们现在有“三个研究所”,原子核物理研究所和有机化学研究所是上世纪80年代初同时被教育部批准的,我们还有中子物理与技术研究所和放射化学与核环境研究所。四是有“四个研究生学位授权点”:“粒子物理与原子核物理”是国家重点学科;“放射化学”是国家基金委的特殊学科点;“核科学与技术”一级学科授权点,下设一个核技术与应用硕士点,还有一个叫核能与核技术工程硕士点;“原子分子物理”。这是我们的四个学科点。五是有“五个本科专业”,原来的两个传统专业是原子核物理和放射化学,现在是核科学与技术基地班,按照核科学与技术基地来培养的。新增的三个专业是工科专业,核工程与核技术、辐射防护与核安全和核化工与核燃料工程,这是三个工科专业。这就是我说的“一二三四五”。

现在我们有一些实验平台。还有一些科研的实验室。另外还有一些大型设备。这些大型设备,大概在高校里面它都是有展示度的。

特别值得一提的是中子发生器,这是我们自己研制的,现在在榆中校区。

人才培养方面。“文革”以后,现物系培养了两位院士:詹文龙、夏佳文。我们的本科生一次性就业率这些年在学校一直是名列前茅的。研究生教育中的专业学位(核能与核技术工程硕士),现在招的人数不多。但是我们的学术型研究生培养还是很好的。现在总体上说,目前学院在读的研究生有200多人。我们的学科建设,有理科、工科。理科方面有物理学、化学。物理学下边是粒子物理原子核物理、原子分子物理;化学下边是核化学与放射化学。工科方面有核科学与技术,这是个一级学科,下边有核技术应用、核能科学与工程、核燃料循环与材料、辐射防护与核环境。另外还有一个工程硕士,就是核能与核技术工程这个领域。我们没有工程物理,其他的都有。清华有工程物理,我们没有。但是我们有核工程与核技术,它也是一个宽泛的专业,这几个工科专业都比较宽泛。我们有甘肃省的核科学技术实验教学示范中心。

队伍建设方面。我们学院的师资队伍里,缺乏特别突出的领军人才。学院里只有兼聘的院士,没有自己的院士,没有“杰青”,没有“长江”,因为那个迷惘的年代。但是我们培养的学生有两个院士;杰出青年基金获得者9人;中国科学院“百人计划”15人;相当数量的涉核企事业单位的主要领导,都是核学院(现物系)毕业的学生。

教学改革方面。有一个我的视频公开课;有一个国家双语教学示范课程,也是国家精品课程,是核物理胡碧涛老师的;有三门省级精品课程。有几部教材,教学研究论文这几年陆续地有增加。有一个教学成果一等奖,有一个省级的教学团队。

科学研究方面。学院现在所有教职工加起来,到2014年底统计的是83个人,但是专任教师是50多人,总体上科研经费是每年在增长。论文数量、质量也在不断提高。(科研经费)这几年每年是1300-1400万,2014年也是1400多万。科研成果方面,研发了强流中子发生器,还有应用于航空航天领域的一些设备。我们历史上曾经获得过国家自然科学奖、科技进步奖、高等学校教材建设一等奖等。还有国家教委的一些奖、国防科工委的战略武器尖端科技成果奖。还有国家的一些成果奖励,省上的一些成果奖励。

合作交流方面,主要是对外的合作交流。承办了一些全国性会议;学院每年的11月份是学术活动月;还有一个核科普活动月。核科普活动月是对学生层面的;学术活动月是全院范围内的,老师、研究生、本科生都有。“学术月”的时候,我们都会请一些人来做报告。另外我们从合作交流的角度“走出去”,参加国际会议。我们邀请国内、国外的学者,邀请国内一些院士来讲学,我们和美国、欧洲、日本、新加坡等国家和地区都有长期合作关系;公派留学生每年咱们学校大概有一百多人,我们学院这一方面在全校是排在前面的。在国内,我们跟国内很多大专院校、科研院所都有非常好的合作关系。所以我说,以前我们取得的成绩,要致敬前辈!要感谢同仁!

【体会和设想】我自己有一些想法。第一个就是理清面临的问题,第二个就是问题的解决之道。面临实际问题,首先要明确学院的定位。我认为,我们现在的学院已经不同于原来的现代物理系。原来的现代物理系是一个纯粹的理科类,现在我们的核科学与技术学院是理工科类,这是不一样的地方。我们虽然有光辉的历史,也有重要的地位和广阔的前景。全国高校设置核专业的学校有72所,成立核学院的有27家,上次学科评估的时候我们是排在第七名,当然这还包括科研院所,还可以。但是将来怎么办?我们的优势是理科基础好,我们的劣势是工科底子薄。所以我们现在强调“协同创新”,一定要跟大家一起合作共事,才能有比较好的出路。

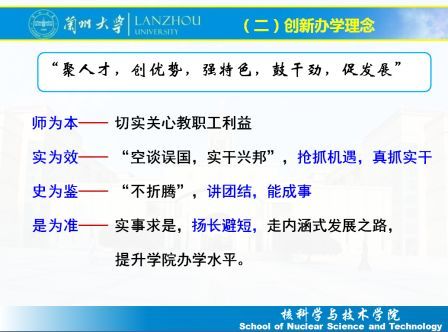

对学院的定位,首先是以党的十八大精神为指引,围绕我们学校的工作主题,做西部文章。具体有四个方面:“理清思路,创新理念,落实措施,营造环境”,展开了讲就是“理清学院发展的整体思路,创新学院发展的办学理念,落实学院发展的具体措施,营造学院发展的良好环境”。整体思路,就是创建一流学院,用两句话来说,就是“创建一流学院,实现三个中心”。“一流学院”,我们学校的目标就是“国内一流,国际知名”的这样一个水平,而且还要“高水平研究型”,这是咱们学校的定位。“三个中心”就是“人才培养中心,科学研究中心,科技开发中心”。“创新办学理念”,就是“聚人才,创优势,强特色,鼓干劲,促发展”。虽然是有点口号式的,但也是有具体内涵的。“师”、“实”、“史”、“是”。学院的发展要把教师的利益放在第一位,这就是我说的“师为本”。“实为效”,你说得再好你得干啊,你做不出点实效来就都是空的。特别强调的是第三点“史为鉴”,我们过去发展的历史经验教训是非常深刻的。只要不折腾,只要大家团结一致,就肯定能干成事。所以我说“不折腾,讲团结,能成事”。再就是“是为准”,要实事求是,扬长避短,发扬我们的长处,我们肯定能走出一条适合自己发展的路。

具体措施。学院的发展肯定是以国家需求为前提的,所以要“以国家需求为动力,以师资队伍为核心,以学科建设为龙头,以人才培养为基础,以科学研究为重点,以合作交流为活力”。还有需要特别强调的一点“以有效管理为保障”。“以国家需求为动力”,国家需求在哪里?过去我们讲“两弹一星”,“两弹一星铸就辉煌”,那个时候我们是不计任何代价的。但现在形势不一样了。将来的发展,“核能发展前途无量”,要围绕着核能的发展做文章。核电的规划,就是我们说的“春风吹绿江南岸”。再具体一点,长远规划,内陆核电也是在江南,沿海一带,北方只有一个地方。落实具体措施是以师资队伍为核心。我们现在缺乏的是拔尖人才、领军人才。措施我总结了一下:“稳定用好现有人才,培养引进优秀人才,引导调整人才结构,吸引夯实后备人才基础,着力提升青年人才水平”。青年人的水平上去了,学院就能发展;如果青年人水平上不去,就没有可持续性。“以学科建设为龙头”,一个是“加强重点学科”,就是国家重点学科粒子物理与原子核物理这一块;“稳固特殊学科”,就是放射化学这一块;“办好特色学科”,“辐射防护与核安全”与“核工程与核技术”这两个专业是教育部的特色专业。还有叫“扶持新兴学科”,就是核化工与核燃料循环,这是新兴的。“力争一级学科”,我们叫核科学与技术学院,短板就是现在没有核科学与技术的一级学科博士学位授权点,要力争在短期内把它建成。我们现在有三个研究所,学科建设有物理的一级学科,核科学技术的一级学科,化学一级学科下边的这些,对应的下边是五个本科专业。我是计划在这三个研究所的基础上扩建两个研究所,这其中都有各种各样的联系。人才培养,是“以研究生培养为重点”,因为是研究型学院,“以本科教育为基础”,以社会满意度为宗旨,最终培养的学生,社会满意才是合适的。要确立本科教学的中心地位,所以我们要加大对本科教学的投入力度。研究生培养方面,对学术型研究生,注重培养创新能力;对专业学位研究生,侧重实际应用能力的培养。

科学研究方面,我总结了三句话,就是“基础研究敢创新,应用研究求突破,成果转化有进展”。搞基础研究,一定要瞄准国际前沿;搞应用研究,必须立足核能开发,服务国防建设;成果转化有进展,强调贡献,兼顾效益。国家需求在哪里?前沿基础核科学,国家安全反恐,军工的一些科研项目,再就是核能可持续发展。当然还有更宽泛的,就是核科学技术在很多领域的应用。“凝练研究方向”,就是瞄准国家需求;格局,就是凝练研究方向,突出地域特色。还有就是发扬我们的优良传统、优势。基础研究是我们的优势,在工程研究领域,有中子应用技术,核探测技术,包括同位素分离技术等方面。

还有一个是平台建设,我现在比较着急的就是我们缺平台。我们的中子应用工程技术研究中心是教育部级别的,但是我们跟有机化学比,差得太远了。上世纪80年代初,教育部批准了兰州大学两个研究所,一个叫有机化学研究所,一个叫原子核研究所,这是兰州大学的两个教育部批的研究所。有机化学研究所很快就上去了,成了国家重点实验室。原子核研究所到现在为止,连个省级的重点实验室都没有。过去因为内部原因,错过了好多机会。我们去年做了几件事情,其中一个很重要的事情就是搭平台。就是要先找一个重点实验室。我在院里开会的时候说,我是农村出来的,农村要唱戏,一定要有戏台。没有戏台,只能是自娱自乐。有了台子才能唱大戏,没有台子只能唱折子戏。平台建设是这几年我着重要做的事。

还有协同创新。“两弹一星”就是协同创新的典范。我们计划搞一个协同创新中心,2014年我往外边跑了好多趟,都是跟外边人(同行)沟通。我们还可以跟校内如物理院、化学院、医学院等沟通;在校外跟中科院、中核集团等很多单位都有很好的合作。可以围绕核燃料循环领域搞一个平台,什么层次的先不说,得有这么一个平台,这个是我们要做的。另外还要进一步扩大与国内国外的合作,把学院办成开放式的,即开放办学。

最后一点是有效管理。原来我们一些管理体制我总觉得不顺,感觉很多东西没有规范化。2015年我们学院的关键词是“规范化”,就是“规范化管理”。把所有规章制度装订成册,形成一个系列。无论做任何事情,如果没有有效的规章制度去保障,肯定是做不好的。总的来说,要“凝心聚力促发展,建功立业续辉煌”。最后一点是要坚持围绕大家的利益,努力改善办学环境,“加强队伍建设,打好营盘,不怕流水兵;加强能力建设,水涨船高,期待跃龙门。”

【四句话总结兰大核专业】我把兰大的核专业也总结了四句话,也得到业内认可。

第一句话是“兰州大学的核专业,是国内最早的核专业之一”。

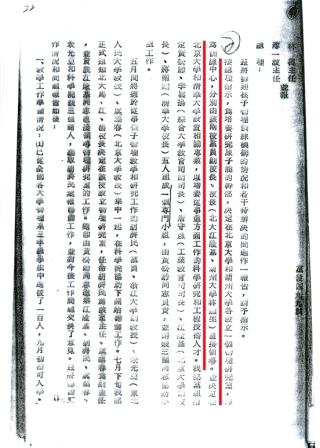

1955年8月13日,高等教育部党组发了一个文,叫《关于在北京大学和兰州大学筹建物理研究室的报告》。这个文件说得非常详细。当时按照周总理的指示,为了培养原子能的干部,决定在北京大学和兰州大学各设立一个物理研究室。作为训练中心,分别由北大党员副校长江隆基和兰大校长林迪生直接领导。并决定在北京大学和清华大学等校设立相关专业,以培养从事这方面的科学研究和工程技术人才。指定黄松龄、李云杨(综合大学教育司副司长)、唐守严(工业教育司司长)、江隆基(北京大学副校长)、蒋南翔(清华大学校长)五个人组成一个专门的小组。也就是说当时为这个事专门成立了一个五人小组。其中我们熟悉的有咱们的老校长江隆基,还有清华的校长蒋南翔(后来当过教育部的部长)。这个文件总共有六七页,具体到什么样的人到哪个学校,包括兰州大学、北京大学哪些人来,教授、副教授、讲师、工勤人员都说了,工勤人员由学校来配备,多少人,都说得很清楚。

第二句话是“我们从来没有中断过人才培养”。也就是核专业的人才培养,这在全国高校是很少见的。搞“两弹”的时候很多重点高校都有核专业。当年为了培养“两弹一星”工程所需要的人才,遵照这个文件,兰州大学于1955年筹建物理研究室,设立核专业,这个核专业主要是原子核物理和放射核化学两个专业。1955年划了地,就是现在二分部(注:兰州市定西路176号)那里,盖了几栋楼,楼盖起来以后才招学员的。当时这个物理研究室归口二机部(注:二机部全称为第二机械工业部,后改称核工业部,现名中国核工业集团公司)管,行政隶属兰州大学。经过三年的紧张筹备,我们于1958年招了首批学生。但是毕业的学员第一届是1959年,因为当时从三年级四年级选了一批人,学习之后毕业了。1959年江隆基校长到任以后,正式命名为兰州大学现代物理系。还有一点,我们曾经把它叫做兰州大学原子能系,后来叫兰州大学现代物理系,这都是出于保密的原因。叫“兰州大学现代物理系”,是对应于北京大学叫“技术物理系”,清华大学叫“工程物理系”,中国科技大叫“近代物理系”,复旦大学叫“物理二系”。当时所有重点大学设置核专业的,都叫“什么什么”物理系,但没有一个重名的,都不一样。实际上这里面都是两个专业,一个核物理,一个放化,都是为了搞“两弹”的。

第三句话是“在我们国家最艰苦的地方支撑起了一片天地”。当时的涉核企业都在边远地区。应该可以说,我们的学生在边远的地区,支撑起了一片天地。现在好几个企业的一把手都是我们现物系的学生,包括在北京郊区中国原子能科学研究院,四川绵阳的工程物理研究院,还有陕西的西北核技术研究所,包括新疆的马兰基地,都有很多我们的学生。

第四句话是“在最困难的时期为核行业输送了一大批人”。就是在那个迷惘的时期,好多学校都撤了(核学科),但我们学校没有撤,所以说我们输送了一大批人。如果还要再牵强地说一句的话,目前我们学校的核学院,是“专业设置最齐全的之一”。现在我们国家有70多所高校有相关的专业,有27所学校有核学院,但是像我们学校专业设置这么齐全的不多。

原来我们有核物理和放化两个传统专业,成立核学院以后,又新增了三个本科专业,分别是“核工程与核技术”、“辐射防护与核安全”和“核化工与核燃料工程”。现在我们有五个本科专业,两个理科专业,三个工科专业。这是现在我们的本科专业设置情况。

我们学校的核专业总结起来就是这几(四)句话:“我们是最早的”,“我们是最全的”,“我们从来没中断过”,“我们在最艰苦的地区和最困难的时期给这个行业输送了一大批专业人才”。这是兰大对国内核科学技术(人才培养)领域的贡献。

二、“核以道和”

【四句话总结核行业】今年是我们国家核工业建立60周年。兰州大学的核学科及相应的涉核专业,是和我国的核工业同时起步的,到今年,2015年,整整60年了。60年一甲子,对一个专业来讲,60年,有过辉煌,也有过迷茫,有过很多的艰难困苦、酸甜苦辣。但是不管怎么样,我们走过来了。

如果把我们这个行业总结一下,可以总结为四句话。

第一句话是“过去成就辉煌”。核科学技术这个行业是20世纪人类最伟大的科技成就之一。从我们国内来讲,“两弹一星”奠定了我们的大国地位。所以我说“成就辉煌”。

第二句话是“曾经骄傲迷惘”。“骄傲”“迷惘”是两个不搭界的词,但是我的体会的确是这样的。我说的“骄傲”指的是我国老一辈核行业的人,他们为“两弹一星”工程,为新中国在国际上有今天的大国地位做出了贡献,所以他们有骄傲的资本。“迷惘”的刚好就是我们这个年龄段的人,五十岁出头吧。为什么说“迷惘”呢?因为我刚参加工作的时候是1985年,1986年苏联切尔诺贝利核电站就出事了。这一出事,整个核行业受到了沉重打击,一下就走下坡路了。全世界都不知道怎么走了。从我们国内来讲,就失去了原来那个国家目标,大家都走了弯路,而且时间比较长。我自己总结了一下,从1986年到2004年,真正走出这个弯路花了十八年的时间。所以我说这是“迷惘”的事情。

第三句话是“现在蒸蒸日上”。现在的蒸蒸日上主要体现在我国核能的发展。现在我们国家经济高速发展,能源的需求量越来越大。在这种情况下,又加上现在国际上气候变化的要求,碳排放的控制,使得你不得不找煤(碳)以外的替代能源。所以从这个角度讲,核能是目前来讲,能够大规模替代以碳为代表的化石能源的最好的能源。这样核能就被放在了一个很重要的位置。从国内的情况来看,核能有一个很好的发展。因为核能的发展,把整个核科学技术行业又带起来了。所以说是“蒸蒸日上”。

第四句话是“将来前途无量”。这个前途无量,也是从现在这个情况来看,我上课的时候给学生讲,至少在我能看见的将来,前途是光明的,前途是无量的。这个说法我在很多场合讲过,在我们行业开会的时候,我曾经做过报告,而且是按照学术报告展开了讲的,大家很认可。

【核科学技术的又一个春天】在学科战略发展研讨会上,我还讲过“核科学技术的又一个春天”。

“第一个春天”就是“两弹一星”时期,毫无疑问。那个时期最重要的成果是什么?大家认为“两弹一星”是最重要的。但那个时期其实还有一个非常重要的成果,就是培养了一大批杰出的人才。我在高校当老师,有比较深切的体会。现在我们国内两院院士里,有很多人曾经是在这个行业工作的。他们是因为在这个行业里取得的成就,才当了院士。国际上也是这样,很多诺贝尔奖得主原来都在这个行业里工作过。那个时期我们把它叫做“黄金时期”,所以说是“第一个春天”。

现在说“春天又来了”。怎么说“春天又来了”呢?我分了五部分。第一个叫“春之序曲”,就是“迷惘”时期的前前后后。第二个叫“春风拂面”。因为在2004年的时候,我们的党和国家领导人,从最高层一直到部级领导,都对这个行业做了重要的批示。而且在新中国历史上,为同一件事同一个报告做出那么重要的批示,是非常少见的。所以从那个时候,我说把领导关怀我们叫“春风拂面”。第三个标题叫“春暖神州”。“春暖神州”是从核燃料循环的角度说的。核燃料循环我说是“春暖神州”,底下有两个小标题,一个小标题叫“春风吹绿江南岸”,说的就是我们现在所有的核电站都规划在沿海一带。不论是新建的还是打算建的,不是在江南就是在海岸,所以是“春风吹绿江南岸”。因为核能发展的势头非常迅猛。在“春暖神州”下面的第二个小标题叫“春风将渡玉门关”。核能的发展不可避免地要产生大量的核废料。核废料的“处理”和“处置”是两个意义、两个层面的事。“处理”和“处置”是关系到核能可持续发展的两个最重要的问题。如果核废料不能够妥善地处理,也不能够安全地处置,那这个核电站就得关门。从我们国家的层面上来讲,核废料的处理和处置,初步的选址都在甘肃的嘉峪关附近。所以说是“春风将渡玉门关”。第四个标题叫“春色满院”,这个“院”指的是科研院所的院,高等院校的院。从2004年开始,中央领导做了重要批示,核能大力发展以来,从科研院所到高等院校,都有一个很大的发展。以高等院校为例,2005年12月份,哈尔滨工程大学(原来叫哈军工)成立了核科学与技术学院,紧接着各学校就陆陆续续地都成立了相应的核学院。如“核科学与技术学院”,“核科学与工程学院”,各种各样的名字。从那时开始,很多高校原来撤了核专业的又恢复了,一些相关的科研院所,也都有了翻天覆地的变化。所以说是“春色满院”。最后还有一点,第五个标题叫“春光无限”。也是在一系列事实基础上说的,大家也还很认可。

【“核以道和”】“如果谈到核,你会想到什么?”任何一个人都可能问这样的问题,可能会有各种各样的回答。但是我们按照现在的说法就是,“核”就是“和”,就是和平的和,和谐的和,和睦的和。“核”英文是“Nuclear”,“和”我认为是“New Clear”。

位于核学院办公楼前的“核以道和”理念墙

我们学院楼下的牌子上写的“核以道和”,它是怎么说的呢?不管是核电、核武器、核动力、辐射发生器等等,都是围绕着和平利用核能来发展的。核电,我们说它是能源骄子,这是核能和平利用的一个典范,叫“核能聚和”。核武器,我们说它是“国之大器”。我们国家说得很清楚,我国绝不首先使用核武器,我们的核武器是防御型的。如果没有核武器,就没有我们今天的国际地位,就没有那种大国的发言权。所以我们把它叫“和平之盾”。实际上是把“和”和“核”联系起来。核动力,因为没有什么动力能和核动力相比。辐射发生器,因为各种各样的辐射发生器,我们都常接触。比如我们常说的,最典型的就是医院里用的X光,各种各样医学影像学的都涉及到,拍片子,做CT扫描,更好一点的做个PET,SPECT等等,全是在这个基础上做的。所以它实际上是和平利用的。习近平总书记在2014年核安全峰会上,在阐释中国和平发展基因“四观”的时候谈到“爱和平,谋和平,护和平,享和平”,就是和平发展。“核以道和”也意味着我们要把这种和平发展的理念教给学生。

关于核科学技术,我给学生讲课说,核科学技术不仅影响着当今的世界格局,也关系到我们的日常生活。核武器,核能,核医学等等,核在很多领域都有应用。所以我说,核科学技术是20世纪人类最伟大的科技成就之一,它关系到国家安全、科学前沿、能源需求、人民健康、环境保护等等领域。

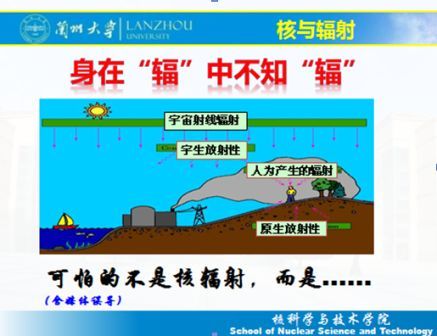

【“可怕的不是核辐射”】大家经常说,搞核的会被辐射等等。我曾经稍微科普了一下,题目叫《核与辐射,不得不说》。辐射是个很大的概念,是个笼统的概念。实际上,辐射处处存在。形象一点说,地球上有来自太空的宇宙射线,下有地壳中的原生放射性核素。还有人为产生的各种各样的辐射,包括我们工业农业生产各个领域,都会有一些辐射。我们生活在一个辐射环境里。所以说我们是“身在‘辐’中不知‘辐’”。

日本福岛核电站出事后,我在网上发了一篇文章《可怕的不是核辐射,而是核恐慌》。实际上,对于核的危害性,媒体有时候会有误导。你说什么事情没有危害?都是两面性的,不能只看到一面,看不到另一面,要一分为二地看。光看正面也不对,光看反面也不对。我在视频公开课上,把“核”和“火”做了一个比较。我们学化学的都知道,火是建立在碳的基础上。我们现在所有的能源都和碳有关,比如煤、石油、天然气等等(注:都是碳和碳的化合物)。建立在碳的基础上的这些能源我们称为化学能,可以用一个字来概括,就是“火”。另一个就是铀。铀实际上对应的就是“核”,这两个元素都跟能源有关。只不过,一个对应的是化学能,一个对应的是核能。但是它从能源的角度是一样的。对于火,实际上大家都离不开。大家也都知道,火灾影响是很大的。火的好处老百姓都知道,对老百姓来讲,要是一天没有火,日子就没法过。核也一样,谁都离不开,但是它的好处很多人都没看到。

【“两弹精神,兰大精神,都是‘LD精神’”】过去我们有“两弹一星”精神,“两弹一星”精神大家最后把它总结成:“热爱祖国,无私奉献,自力更生,艰苦奋斗,大力协同,勇于登攀”。我们还有兰州大学的精神,也叫兰大精神。兰大精神有各种各样的解释。我曾在院长论坛上说,实际上两弹精神,兰大精神,都是“LD精神”。就是“凝练核学特色,争创一流;弘扬LD精神,再续辉煌”。“LD”既是“两弹”的意思,也是“兰大”的意思。

三、热爱兰大的核学人

【一直在兰大学习和工作】我是恢复高考后的第二届学生,从1978年来兰大上学到现在,数年头的话都38年了,不知不觉也算是兰大的“老人”了。我对兰州大学有着非常特殊的感情。我的本科、硕士、博士学位,都是在兰大获得的。工作经历也很简单,从1985年研究生毕业留校到现在,一直在兰大学习和工作,其间2003年至2004年在法国约里奥?居里实验室作访问学者。个人情况及获奖就不具体说了,有全国性的,有省内的。去年(注:2014年)获得了“全国优秀教师”奖。自己主办过一些全国性的会议,也参加过各种各样全国性的、国际性的会议。还有国际上的一些大会报告等。

参加国际学术会议及论坛

【戴着兰大校徽在中央党校讲课】2014年,我受邀在中央党校讲了三节课。中共中央组织部要求,中共中央党校求是音像出版社协助中组部党建中心完成课件制作,课件最终的播放平台是“共产党员网”。中央党校要提高大家的科学素养,新增了一个叫文化科技类的系列选题。当时在全国范围内先选了五门文化科技类的课程,我的视频公开课(注:《走近核科学技术》)是其中一门。我是六月份去讲的。我当时戴了兰州大学的校徽,中央党校的人说:“你是我们见过的第一个戴自己学校校徽来上课的教师,说明你对兰州大学非常热爱”。

2014年在“共产党员网”讲课

王:谢谢吴老师。

【人物简介】

吴王锁,男,1960年7月生,陕西澄城人。理学博士。现任兰州大学核科学与技术学院院长,教授,博士生导师。长期从事放射化学与核环境、核技术应用等教学与研究工作,主持各种科研项目30多项,发表学术论文180多篇,获省部级科技进步奖3项。主讲的课程《走近核科学技术》获批中国大学精品视频公开课并向社会开放。荣获宝钢教育奖优秀教师奖,甘肃省教学名师,全国优秀教师等荣誉,享受国务院政府特殊津贴。