【萃英记忆】廖常庚:我的兰大岁月——兰州大学“核学科建设与人才培养六十周年”系列访谈之五

时 间:2014年12月26日下午

地 点:兰州大学档案馆办公室

人 物:廖常庚

访谈人:王秋林

摄 像:红叶

文字整理:陈闻歌 贾天聪

王:廖老师您好。档案馆开展了“萃英记忆工程”,请老先生、老校友讲一讲在兰大学习、生活、工作的经历,作为历史资料在档案馆保存。今天请您做一些回顾。

廖:我今年82岁了。我是1952年在川南地区集中考试、选派,然后由西北军政委员会派人来接并送到兰大的,和胡之德校长他们同年级。1952年来的时候正好是宝兰铁路刚刚通车。那时候坐汽车从成都到宝鸡走了一个礼拜,再从宝鸡坐火车过来。当时是解放初期,特别需要各方面的建设人才,大概是中央统一安排的,有宣传说我们是来开发大西北的。

我们进校的时候还没有核物理专业。兰大基础条件很差,但是教师很尽力,课上得很扎实。在我们1952级上学以前,学生很少,一个班就是两、三个人。我们这个班是全国招生的,有30个人。大部分来自四川,其余来自陕西和甘肃,上海有一人。还有些是来自部队、机关的调干生。来了以后,学生的基础参差不齐,但是老师很尽力。那时候是学习苏联,把翻译苏联的《普通物理》作为教材,保证了教学质量。厚厚的三本书,方孝博先生、丁柏岳先生硬是把它讲下来了。后来,高等数学是马元鹏先生教的,他很认真,课讲得很好。理论力学是王定百先生讲的。后来北京大学派来了一些研究生,电动力学是曹昌奇讲的,他后来回北大了。徐躬耦是1955年来的,量子力学就是他讲的。他是学理论的,从英国回来的博士,推导公式不看讲稿,黑板写得很整齐,口齿很清楚,课堂笔记整理后就可出版。所以普通物理、四大力学都受到很好的教育。因为没有专业师资,就是王雅儒先生从吉林大学学习回来,教了我们一点金属物理。安排了金工实习,车、钳、铣、刨,还开了机械制图,这都与理科关系不大,但对我们后来参加工作、开展科研很有用。研究中需要什么东西,自己就可以画图、加工、制造了,这是很好的。还有就是毕业后到外地实习,我是到沈阳的光学机件研究所实习的,这都是特殊待遇。当时的学习条件不是很好,但是环境安静,学得还是很踏实。我毕业的时候还得了优秀生奖。

王:您刚才讲的条件差,主要是指什么?

廖:那时候住房条件差,住的平房,没有暖气。一个十几平方米的房间,要住十几个人。当时上海来的一个同学,因为没有暖气,没有抽水马桶,就走了。我们洗澡没有浴室,露天搭个棚子,从一个大锅舀盆温水,把衣服一脱、热水一冲、肥皂一打、热水再冲、穿衣服就走。三九天都是这样的。当然那时候也有好的啊,住的不要钱,每个月有伙食费17块,所以吃的是不错的。我每个月还有3块钱的助学金。其他家里困难的有7块钱。

那时候学校是在萃英门,最有名的就是至公堂,还有个大礼堂,就是主要的建筑了。还有个3层的学生楼,是高年级同学住的,我们去了以后就住平房。我是物理系的学生,毕业以后就留在物理系工作了,算是助教。在中级物理实验室工作,一个人负责安排和指导实验。那个时候我们毕业生的工资是73块,当时南方工资是四十几块钱,有地区差异。现在是南方比我们高近两倍。

王:您曾经有到苏联留学的经历?

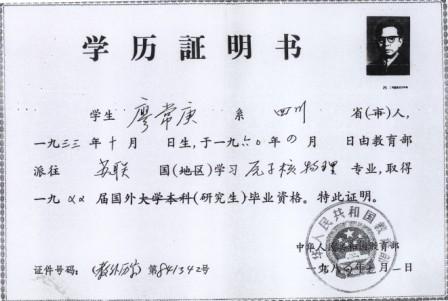

廖:1958年有个留苏的机会,是派学生到苏联学习的一个计划。那时候中苏关系已经很困难了,大概科学院系统和国防系统出不去,就从高等学校派点人去。经过俄语考试就把我选上了。1958年10月到北京外语学院留苏预备班学习。本来应该半年后就去的,但是关系很紧张,总是联系不通,等了差不多一年。直到1960年3月,那个时候留苏预备班就剩下我一个人了。其他人到苏联去都是成批去的,我是一个人乘火车到莫斯科去的。被安排在科学院列别捷夫物理研究所核研究室学习。导师还是一个名人,诺贝尔奖获得者,通讯院士弗郎克,他当时还在莫斯科大学兼核物理教研室的主任。我去了以后就是考试。核物理考试,给了本书,我就看。考试通过后,把我派到莫斯科大学去学核物理实验。但这个时候中苏关系越来就越困难了,他们不让我们接触核研究项目。多次争取无效,所以我学了近3年以后,经报告批准就提前回来了。半年后全部留学生都被撤回国。回来的时候,他们说要不要给你开个证明,我说不必,证明也没有什么用,没有要他的证明。因为没有参加研究工作,也没有答辩,所以没有学位。回来以后教育部还是承认的,专门发了个证明文件,认定研究生毕业。但是,学校仅把文件转给我,并没有认这个东西,职称工资都较同级教师低一级,因为调级提薪时我不在国内。

在前苏联学习的学历证明书

1964年回来以后就到现物系。那个时候唯一的设备是台电子管的高压倍加器,110KV,很大,有三层楼高。维护运转很难,经常出毛病,基本上没怎么用。实验核物理教研室负责人是一个年轻教师,叫李仁和。后来到教育部去了,当过发展规划司的副司长。我到后就让我主持实验核物理教研室工作。现物系刚建的时候,人不多,学生也不多。那个时候普通物理的课程还是物理系讲的,核物理可能一直都是他们讲的,现在记不请了。基本上没什么科研。我开头是教原子核物理和搞教学实验建设。

没过几年“文化大革命”就开始了。我在现物系还是有点“名气”的,资产阶级的黑苗子,戴高帽子游街什么的,就是这些事情。再后来就是到农村去劳动,劳动不到半年就叫我回来,说是有个任务,是兰州军区给的。研制小型随身带的“γ辐射报警仪”。就是原子弹爆炸后,需要即时知道自己所在区域的γ辐射情况。要求两种规格,一种是高剂量的,核爆中心地区用的,再一个是一般地区用的,一旦超过规定的剂量就用声和光报警。回来以后就做这个事情,还有好多人也参加了,学生也参加了。后来又增加了一个项目,“γ辐射自动记录仪”,就是一旦核爆炸了,辐射什么时候到达、什么时候消失,自动开机,自动记录变化过程。这两种仪器都要求零下40度到零上50度都能工作,还要带一般的电池。后来前面的“γ辐射报警仪”经过试制以后获得成功。应他们的要求还小批量生产。“γ辐射自动记录仪”研制成功后,我两次到现场进行了试验,提供了两台样机,记录结果,在全国核物理会议上作了报告。这个事情,早些年凤凰台也采访过。这个项目是军区的,但是没有经费。我当时是在实验室,所以是利用实验室经费完成的。

还发生过一次事故——放射源已经吊起来了,但是人还没有撤离,结果我和另外两个同志经受了很强的核辐射照射,掉头发、失眠。那个时候是经济困难时期,特批了两斤白糖也就算安慰了。后来兰州军区开科研大会时我去了,表彰了一下。1978年全国科学大会时,有人告诉我说是在科学大会上获奖了。但是没有看到奖状。

王:科学大会上没奖励吗?

廖:我们没有去人。科学大会奖励的名单上可能有。因为是跟军区合作的,后面的事我就不知道了。当时就是这样子,上面说了,你就接下来,说是国防需要就努力完成。那时候学生也参加了,知道国防需要,很积极。参加的人也很多。后来好多年以后说要报一个名单,我就把我的名字排在最后报上去了,后来也没有什么消息。

王:实际上您是带头做这个事的,是牵头人?

廖:因为大家做了很多事情,我把自己排在前面也不太好嘛。这也是对咱们这个核工业和国防做出贡献嘛。

过后不久,当时徐(躬耦)主任还在,有一个组搞中子发生器。开始是搞150KV中子发生器,这个是装起来了,但没有调试运转,放在那里无人管。结果又接了一个300KV中子发生器任务。一帮同龄年轻人在“科学的春天”想法很多,矛盾很多。徐主任在一个会上提出让我去搞,说:“非你莫属”。我知道这个事情很难,推辞不掉,那我就去吧,尽力而为就是了。干了两、三年,组织协调把那个第一台150KV中子发生器调试正常运转,出束,出中子。建立了中子测试和快中子活化分析系统。那时还不兴鉴定会,请校领导现场认定后,150KV任务算是完成了。写了文章,以试制组名义在学报上发表了。这个任务的完成为后来300KV的研制积累了经验,奠定了基础。保证了300KV的研制成功。

但是这个时候问题就来了,原来那么多人干这个事情,我中途插手。现在150KV有了成果,300KV进展顺利。在新的形势下,有人有意见了。我就说,好,那我就走吧。于是1979年我就离开了。后来两个发生器都完成并得了奖。现在又有了新的发展,是核学院坚持得最好、最有特色的项目。

1980年,受美国戈登核化学大会邀请和资助,教育部组织复旦、川大的两位老师还有我,三个人组团去美参加会议并访问了20天。会后访问杨振宁先生时,他不在,杨振宁的夫人接待宴请的。后到布鲁克海文高能加速器研究室访问,李政道在那里工作,知道我们去了后,与我们共进午餐。他提了很多高等学校改革的意见,回来以后提交了相关报告。还访问了麻省理工学院等单位。那时候中美关系刚刚好转,所以,按照教育部高教司的说法是超规格的接待。

1980年访问美国回来后,“四人帮”被打倒了,恢复了招生,全面恢复教学秩序就是当务之急。经过大家努力按时开出了全部课程,恢复了实验室教学。我也讲了原子物理,中子物理,辐射防护等课程等。保证了教学工作的正常进行。此后得到国家的大力支持,用实验室建设专款从美国引进了一批先进设备:鍺—锂探测器,计算机处理系统等。提高充实了实验教学水平。后来全国统编教材,我们提供了三个实验题目,就成了全国优秀教材的一个部分。洪钟悌老师编写的《加速器原理》与北大陈佳洱联名出版了,算是我们教材建设的一点成果吧。实验设备的改善也促进了科研的发展。1982年我获得了兰大教学质量优秀奖。1983年被提为副教授。

王:那您搞科研的这些东西是不是能在课堂教给学生呢?

廖:科研是提高教学质量的关键。没有科研的思维和实际感受是讲不好课的,无法指导本科学生做毕业论文,不能很好地培养学生的独立工作能力,更不用说指导研究生了。

这个时候系内的研究课题也就多了。中子测水,电子秤,反康能普仪(我参加)等等。出国学习的人也多了。天津南开大学的核专业合过来了。川大的核专业本应合过来,但没有来。改革开放的形势不可阻挡。离开现物系去北上广发展的人多了。系领导班子更换也快了。南开合过来的负责人只提了教研室主任,很快就走了。在美国学了两年回来提了副系主任也就很快离开了。

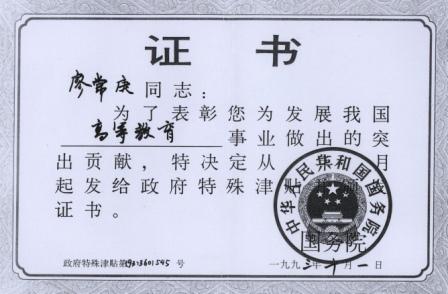

那时评定一个人学术水平的标准,主要、甚至是唯一的标准是发表的论文。初期申请科研项目很难,钱也不多,省上项目也就几千元,处境很难。幸好学校实行了新政,在SCI3300杂志上发表文章,每篇奖励2000元,救了急。1983年我开始发表文章。引进串级加速器后,1989年开始在国外发表文章。有一年我拿到6000元奖金。到1990年的时候我有一篇文章要在国外发表,就申请参加了德克萨斯的加速器研讨会。这是第一次我自己的论文,我自己申请出国参加会议,教育部批了。我参加了德克萨斯的研讨会,还访问了密苏里大学,这是第二次访美。这时我有了培养研究生的资格和条件,先后培养了两名研究生。1994年提教授就退休了,同时享受国务院政府特殊津贴。退休后研究工作未停,每年还有文章发表。2000年受邀到美国路易斯安那大学拉菲特核研究室做访问教授,工作了8个月,作微束离子分析研究,取得了好结果,参加了加速器应用大会。这是第三次访美。

参加德克萨斯州研讨会留影

1993年获国务院政府特殊津贴待遇

回来后也还有人邀请,但力不从心,就拒绝了。就这样艰难地走完了我的工作历程。我们这个专业是早期国家上层布的一个点,但随着形势的发展它的地位降低了。我们搞核物理的,培养学生的,我们干的工作基本上没有涉及国家的机密。兰大有这个点很不容易,我们坚持办学60年,培养输送了两千多学生也是难能可贵的。据我了解,用人单位是满意的,“用得起,留得住”。还有一些学生做出了很好的成绩,在很多单位做了领导。但在庞大的核研究和工业体系中我们是一个小小的单位,办学特色还不突出,话语权不大。国家的支持也很有限。在核电大发展的今天,人才的需要还是大的,我们应是能有所作为的。现在核工业系统内已开始自己办学培养人才,値得我们关注和思考。就说这些吧。

王:谢谢廖老师!

【人物简介】

廖常庚,1956年兰州大学物理系毕业,留校工作。1960年到苏联科学院列别捷夫物理研究所学习,研究生。1963年回国到兰大现物系工作,主持实验核物理教研室工作。1983年提为副教授,研究生导师。1993年获国务院政府特殊津贴待遇。1994年提为教授并于同年退休。2000年美国路易斯安那大学访问教授。

来源:档案馆